La sensation de puissance du rock n’est pas une simple question de volume ; c’est une simulation neurologique contrôlée qui entraîne notre cerveau à trouver la clarté dans le chaos.

- La saturation sonore et les basses fréquences créent une surcharge sensorielle qui déclenche une forte réponse émotionnelle et dopaminergique.

- L’énergie agressive du rock offre une catharsis structurée, permettant de canaliser et de libérer les frustrations de manière saine.

Recommandation : Apprenez à utiliser consciemment le rock non pas comme une fuite, mais comme un outil psychologique pour réguler et comprendre vos émotions.

Ce sentiment est presque universel chez les amateurs de rock : les premières notes d’un riff puissant, le martèlement de la batterie, et soudain, une vague d’énergie et de confiance vous submerge. Vous vous sentez plus fort, plus libre, capable de tout affronter. Beaucoup attribuent cette sensation à des idées reçues, comme le simple fait que « la musique est forte » ou que ses thèmes sont « rebelles ». Si ces éléments jouent un rôle, ils ne sont que la surface d’un phénomène psychologique et neurologique bien plus profond et fascinant.

En tant que psychologue spécialisé en musicothérapie, j’observe que le rock agit comme un véritable outil de régulation émotionnelle. Il ne s’agit pas seulement d’un divertissement, mais d’une forme de catharsis structurée. Mais si la véritable clé n’était pas dans le message textuel de la rébellion, mais dans l’architecture même du son ? Et si cette impression de puissance venait de la manière dont le rock orchestre une surcharge sensorielle contrôlée, forçant notre cerveau à s’adapter et, finalement, à se maîtriser ? Cette musique ne se contente pas de nous distraire ; elle nous entraîne à gérer l’intensité.

Cet article va décrypter les mécanismes cachés derrière cette puissante connexion. Nous explorerons comment le volume et la saturation sonore agissent sur nos émotions, comment l’énergie du rock peut devenir un exutoire psychologique, et ce que la structure même de ses instruments révèle sur notre besoin de cohésion. Nous plongerons dans les racines du genre et comparerons même les réactions de notre cerveau face au rock et à la musique classique pour comprendre ce qui le rend si unique et si libérateur.

Pour ceux qui souhaitent voir en action les outils qui forgent ce son si particulier, la vidéo suivante offre une excellente présentation des amplificateurs, ces boîtiers qui sont bien plus que de simples haut-parleurs, mais de véritables sculpteurs d’émotions sonores.

Pour naviguer à travers cette analyse fascinante de la puissance du rock, voici les différentes thématiques que nous allons aborder. Chaque section explore une facette unique de l’impact de cette musique sur notre psyché, vous offrant une compréhension complète de ses effets libérateurs.

Sommaire : Décryptage de l’impact psychologique de la musique rock

- Le mur du son : comment le volume et la saturation du rock décuplent nos émotions

- Canaliser sa rage : utiliser l’énergie du rock comme un exutoire au quotidien

- Plus qu’une musique, un message : ce que la rébellion dans le rock dit de nous

- Le rock est-il vraiment une musique simpliste ? La vérité derrière le cliché

- Que se passe-t-il dans votre cerveau quand vous écoutez du rock vs du classique ?

- L’ampli, l’arme secrète du rock : comment une boîte a transformé le son de la guitare et de la basse

- Du prêche à la scène : l’énergie sacrée du Gospel cachée dans le rock’n’roll le plus sauvage

- La dream team du rock : pourquoi cette combinaison d’instruments a changé l’histoire de la musique

Le mur du son : comment le volume et la saturation du rock décuplent nos émotions

L’une des caractéristiques les plus immédiates du rock est son volume sonore. Mais loin d’être un simple artifice, cette intensité est un puissant déclencheur psycho-acoustique. Le cerveau humain est programmé pour réagir aux sons forts comme des signaux d’alerte, provoquant une montée d’adrénaline et une augmentation de la vigilance. Dans le contexte sécurisé de l’écoute musicale, cette réaction primitive est détournée pour générer un sentiment d’excitation et de puissance. Ce phénomène est particulièrement amplifié par les basses fréquences, omniprésentes dans le rock grâce au couple basse-batterie. En effet, des études montrent que l’amplification des basses augmente significativement l’éveil émotionnel des auditeurs.

Cette surcharge sensorielle est encore intensifiée par la saturation et la distorsion, en particulier sur les guitares. Ce qui était à l’origine un « défaut » technique est devenu la signature sonore du genre. La saturation compresse le son, le rendant plus dense, plus riche en harmoniques et, paradoxalement, plus « chaud » à l’oreille. Psychologiquement, ce son texturé est perçu comme plus authentique et chargé d’émotion. Il donne l’impression que l’instrument « crie », créant un parallèle direct avec l’expression d’émotions humaines intenses.

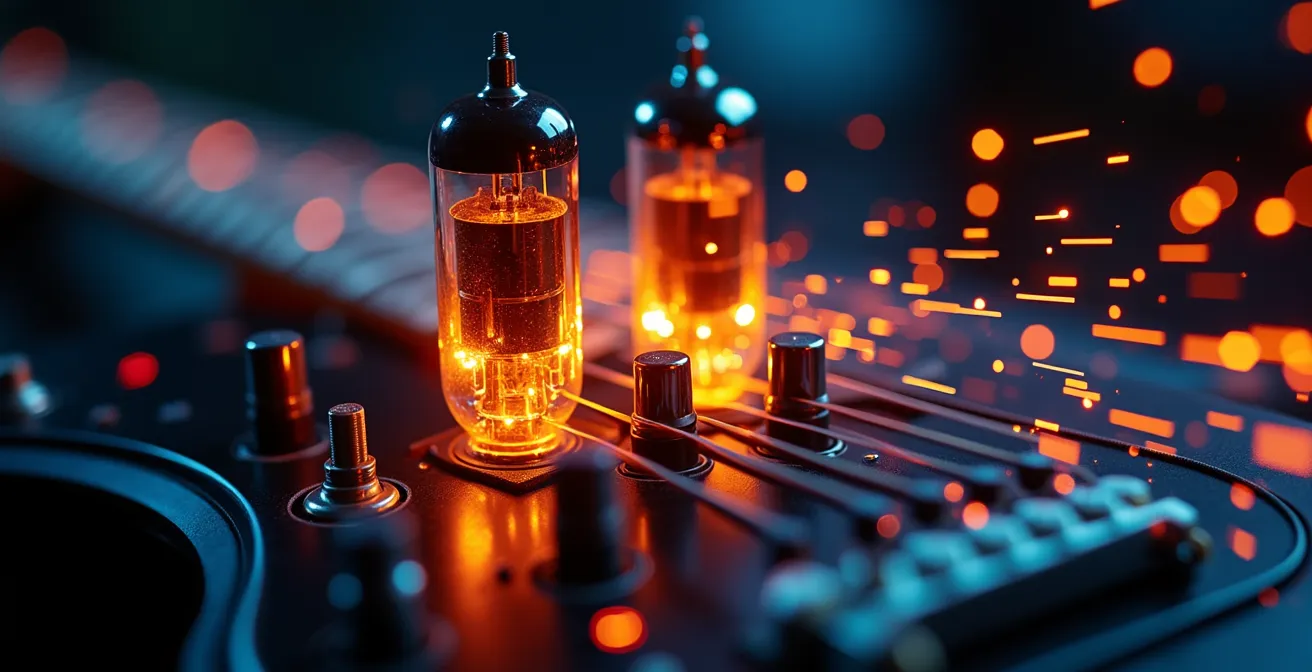

Comme le montre cette image, le son devient presque tangible. Cette combinaison de volume et de texture crée ce que l’on appelle le « mur du son », une expérience immersive qui occupe tout l’espace auditif du cerveau. En nous submergeant, elle court-circuite temporairement nos pensées anxieuses ou ruminantes, nous forçant à être « ici et maintenant ». C’est cette immersion totale qui génère une première forme de libération : un lâcher-prise mental imposé par la puissance sonore.

Canaliser sa rage : utiliser l’énergie du rock comme un exutoire au quotidien

Le rock, et plus particulièrement ses sous-genres les plus intenses comme le metal, est souvent associé à la colère et à l’agressivité. Pourtant, de nombreux auditeurs rapportent un effet paradoxal : cette musique les calme et les apaise. Cette observation est au cœur du concept de catharsis, un processus de purification et de libération des émotions par une représentation extérieure. Le rock agit comme un miroir de nos frustrations internes. En écoutant une musique qui exprime une énergie agressive, nous trouvons une correspondance à notre propre état émotionnel, ce qui crée un sentiment de validation et de compréhension.

Ce processus de synchronisation est essentiel. Comme l’explique le psychologue Dr. Jean Dupont dans la Revue Psychologie & Musicothérapie 2024, « écouter de la musique agressive permet aux individus de synchroniser leur état interne avec le stimulus externe, facilitant ainsi la libération de leur colère ». Au lieu de refouler ces émotions, l’auditeur les « traite » en les vivant à travers la musique. Le tempo rapide, les rythmes martelés et le chant puissant encouragent une libération physique (bouger la tête, taper du pied), transformant une énergie mentale négative en une dépense physique positive.

Cette expérience est souvent décrite comme un exutoire sécurisé. Un amateur de heavy metal témoigne : « L’écoute de heavy metal m’aide à gérer ma colère et à me sentir calme, en canalisant mon énergie par le mouvement et la musique ». Le concert de rock est l’apogée de ce rituel collectif, où le partage d’énergie et la synchronisation physique avec la foule renforcent ce sentiment de libération émotionnelle collective. Le rock ne crée pas la rage ; il offre un cadre structuré et socialement accepté pour la canaliser et la transformer en une force positive.

Plan d’action : Votre séance de catharsis par le rock

- Points de contact : Identifiez les émotions que vous souhaitez libérer (frustration, stress, colère) et choisissez un album ou une playlist de rock dont l’énergie correspond à cette intensité.

- Collecte : Préparez un environnement où vous ne serez pas dérangé. Utilisez un casque ou de bonnes enceintes pour une immersion sonore totale.

- Cohérence : Pendant l’écoute, laissez votre corps réagir. Ne vous censurez pas : bougez, chantez, criez si nécessaire. L’objectif est de faire correspondre votre état physique à l’énergie de la musique.

- Mémorabilité/émotion : Concentrez-vous sur les moments du morceau qui résonnent le plus avec vous (un riff, un solo de batterie, une ligne de chant). Laissez l’émotion monter et se dissiper avec la musique.

- Plan d’intégration : Après la séance, prenez quelques minutes de silence. Notez comment vous vous sentez. L’objectif n’est pas de rester dans l’énergie agressive, mais de se sentir apaisé et recentré.

Plus qu’une musique, un message : ce que la rébellion dans le rock dit de nous

Au-delà de son architecture sonore, le rock est indissociable de son message de non-conformité et de rébellion. Historiquement, ce genre musical a émergé comme la bande-son des mouvements de contre-culture, contestant les normes sociales, politiques et morales. S’identifier au rock, c’est donc souvent embrasser ces valeurs de liberté, d’indépendance et de remise en question de l’autorité. Cet alignement identitaire est une source majeure du sentiment de puissance qu’il procure. Il nous donne le sentiment d’appartenir à une communauté qui partage une vision du monde et qui n’a pas peur d’affirmer sa différence.

Cette transgression se manifeste même dans le langage musical. Le rock utilise volontairement des techniques qui vont à l’encontre des règles de l’harmonie classique. L’exemple le plus célèbre est l’usage du triton, un intervalle de trois tons surnommé « l’accord du diable » au Moyen Âge pour sa sonorité jugée instable et diabolique. Comme le souligne le musicologue Alain Lefèvre, « le rock utilise des techniques harmoniques transgressives, comme l’usage du triton, pour symboliser la liberté et la rupture avec les normes musicales classiques ». En familiarisant notre oreille à ces « dissonances », le rock nous entraîne à trouver de la beauté et de la puissance en dehors des sentiers battus.

Le rock agit ainsi comme un uniforme identitaire. Le style vestimentaire (cuir, jeans, t-shirts de groupe) et les codes sociaux associés permettent aux fans d’affirmer visiblement leur appartenance à cette contre-culture. C’est un moyen de dire au monde « voici qui je suis et voici les valeurs que je défends ». Cette affirmation de soi, soutenue par une communauté soudée, est un puissant vecteur de confiance et de validation personnelle. Le rock nous donne la permission d’être nous-mêmes, sans compromis.

Le rock est-il vraiment une musique simpliste ? La vérité derrière le cliché

Le rock est souvent critiqué pour sa supposée simplicité, souvent résumé à une structure basique de « trois ou quatre accords ». Si cette simplicité est parfois une réalité, elle est avant tout un choix délibéré au service de l’efficacité émotionnelle. Le rock est un héritier direct du blues, une musique qui privilégie l’expression brute et directe de l’émotion sur la virtuosité technique. Un riff simple et répétitif, comme celui de « Smoke on the Water » de Deep Purple, a un pouvoir hypnotique et fédérateur que n’aurait pas une phrase musicale complexe. Cette structure claire et prévisible permet au cerveau de l’auditeur d’anticiper la suite, créant un sentiment de satisfaction et de contrôle lorsque l’anticipation est confirmée.

Comme l’affirme la critique musicale Sophie Bernard, « la simplicité du rock est souvent un gage d’efficacité émotionnelle redoutable, une transmission brute héritée du blues ». Cette approche minimaliste n’est pas sans rappeler celle d’autres genres, comme la techno, qui utilisent également des structures répétitives pour induire un état de transe et de lâcher-prise. Le but n’est pas la complexité intellectuelle, mais l’impact physique et émotionnel.

Cependant, réduire tout le rock à cette simplicité serait une grave erreur. Le genre a engendré de nombreux sous-genres d’une immense complexité, comme le rock progressif. Des groupes comme Tool ou Dream Theater sont célèbres pour leurs signatures rythmiques asymétriques, leurs harmonies complexes et leurs structures de morceaux labyrinthiques. Une étude démontre la complexité rythmique de ces morceaux, démentant formellement le cliché des « 4 accords ». Le rock n’est donc pas simpliste, mais possède un spectre d’expression extraordinairement large, allant de l’épure la plus viscérale à la complexité la plus cérébrale. C’est cette polyvalence qui lui permet de toucher un public si vaste.

Que se passe-t-il dans votre cerveau quand vous écoutez du rock vs du classique ?

Les expériences d’écoute du rock et de la musique classique activent le cerveau de manières très différentes, ce qui explique leurs effets distincts sur notre état mental et émotionnel. Lorsque vous écoutez du rock, l’un des circuits neurologiques les plus sollicités est le circuit de la récompense. Le rythme entraînant, les riffs accrocheurs et les montées en puissance agissent comme de puissants stimulants. Des mesures neurophysiologiques confirment que le rock provoque une forte activation du circuit dopaminergique, générant des pics de plaisir similaires à ceux ressentis lors d’autres activités gratifiantes. Cette libération de dopamine est directement liée au sentiment d’euphorie et de motivation que procure le rock.

À l’inverse, la musique classique, en particulier les compositions plus lentes et harmoniquement riches, tend à stimuler les zones du cerveau associées à la mémoire, à la réflexion et à la régulation des émotions de manière plus apaisante. Les analyses par électroencéphalogramme (EEG) offrent une vision claire de ces différences. Des études sur les ondes cérébrales révèlent que le rock synchronise l’activité cérébrale sur des ondes Bêta, qui sont associées à un état de vigilance, de concentration et d’activité mentale. C’est le mode « prêt à l’action ». La musique classique, quant à elle, favorise la production d’ondes Alpha, caractéristiques d’un état de relaxation éveillée et de calme mental.

Il ne s’agit pas de hiérarchiser les deux genres, mais de comprendre qu’ils sont des outils neurologiques différents. Le rock est un stimulant : il nous « réveille », focalise notre attention et nous prépare à l’action, d’où le sentiment de puissance et d’énergie. Le classique est un régulateur : il nous calme, favorise l’introspection et aide à réduire le stress. Le choix entre les deux dépend donc de l’état mental que l’on cherche à atteindre. Le rock est l’accélérateur, le classique est le frein méditatif.

L’ampli, l’arme secrète du rock : comment une boîte a transformé le son de la guitare et de la basse

Le son du rock tel que nous le connaissons n’existerait pas sans une invention cruciale : l’amplificateur. Initialement conçu pour simplement augmenter le volume des guitares électriques, il est rapidement devenu un instrument à part entière, capable de sculpter et de déformer le son pour créer de nouvelles textures émotionnelles. La véritable révolution est venue d’une « erreur » : la saturation. Lorsque le signal de la guitare est trop puissant pour l’ampli, le son se déforme, créant une texture granuleuse et agressive. Cet effet, connu sous le nom d’overdrive ou de distorsion, est devenu la pierre angulaire du son rock, transformant la guitare en un véhicule d’émotions brutes.

L’histoire du rock est jalonnée d’accidents heureux liés à l’amplification. L’effet « fuzz », ce son de guitare extrêmement saturé et « pelucheux », serait né d’un préamplificateur défectueux dans un studio d’enregistrement. Loin d’être rejeté, ce son a été adopté pour son caractère unique et expressif. Des artistes comme Jimi Hendrix ont ensuite repoussé les limites de l’ampli en maîtrisant le « feedback » (larsen), ce sifflement strident produit lorsque le son de l’ampli est capté à nouveau par les micros de la guitare. Comme le note l’historien de la musique Dr. Paul Reynolds, « Jimi Hendrix a transformé l’amplificateur en instrument, utilisant le feedback pour sculpter des textures sonores inédites ».

La technologie même de l’ampli a défini des époques entières du rock. Les amplis à lampes, avec leur son chaud et leur saturation naturelle, sont au cœur du son rock classique des années 60 et 70. En effet, ils dominent encore aujourd’hui, représentant 78% des tonalités rock classiques. L’ampli n’est donc pas un simple haut-parleur ; c’est le cœur du réacteur, la boîte qui transforme un simple signal électrique en une déclaration de puissance et d’émotion.

Du prêche à la scène : l’énergie sacrée du Gospel cachée dans le rock’n’roll le plus sauvage

Pour comprendre la puissance communicative et l’énergie viscérale du rock’n’roll, il faut remonter à une source surprenante : la musique Gospel. Les pionniers du rock comme Little Richard, Elvis Presley ou Jerry Lee Lewis ont grandi en étant immergés dans la ferveur des églises du sud des États-Unis. Ils ont inconsciemment, puis consciemment, transposé les codes de la musique religieuse dans leur musique profane, créant une forme d’extase laïque qui a captivé la jeunesse.

L’une des techniques les plus fondamentales empruntées au gospel est la structure « appel et réponse » (call and response). Dans le gospel, le prêcheur ou le soliste « appelle » une phrase musicale ou vocale, et la congrégation lui « répond » en chœur. Le rock a adopté cette structure pour créer un dialogue électrisant entre les instruments. La musicologue Emma Durand le résume parfaitement : « La structure appel et réponse du gospel est la clé d’un dialogue énergétique et vibrant entre la guitare solo et la rythmique du rock ». Ce dialogue constant crée une tension et une dynamique qui maintiennent l’auditeur en haleine.

Plus profondément, le rock a emprunté au gospel sa quête de la transe et de la ferveur collective. Les techniques vocales intenses, les rythmes répétitifs et la performance scénique habitée visent à induire un état de lâcher-prise total, à la fois chez le musicien et dans le public. Little Richard, par exemple, a sciemment utilisé les codes de l’extase religieuse qu’il connaissait si bien pour provoquer une ferveur que la société de l’époque jugeait subversive et ouvertement sexuelle. Le rock’n’roll a ainsi détourné l’énergie sacrée du gospel pour célébrer le corps et la liberté individuelle, transformant le concert en une nouvelle forme de messe où l’on communie par le son et le mouvement.

À retenir

- La puissance du rock repose sur une surcharge sensorielle contrôlée (volume, saturation) qui active le circuit de la récompense de notre cerveau.

- Le genre offre un cadre de catharsis structurée, permettant de canaliser des émotions intenses comme la colère de manière saine et libératrice.

- La formation « dream team » (guitare-basse-batterie) n’est pas un hasard : elle couvre le spectre sonore de manière optimale pour un impact psycho-acoustique maximal.

La dream team du rock : pourquoi cette combinaison d’instruments a changé l’histoire de la musique

La formation la plus emblématique du rock est sans conteste le « power trio » : guitare, basse, batterie. Cette combinaison n’est pas le fruit du hasard, mais le résultat d’une alchimie sonore quasi parfaite qui a prouvé son efficacité redoutable. D’un point de vue psycho-acoustique, ce trio offre une couverture idéale du spectre sonore audible, créant un son complet et physiquement impactant. La batterie pose les fondations rythmiques et les basses fréquences (grosse caisse) qui résonnent dans notre corps. La basse fait le pont entre le rythme et l’harmonie, fournissant le « groove » et l’assise harmonique. Enfin, la guitare électrique occupe les fréquences moyennes et aiguës, portant la mélodie, les riffs et l’expression soliste.

Selon l’expert en psychoacoustique Dr. Michel Bernard, « le trio guitare-basse-batterie couvre idéalement le spectre sonore humain, offrant un son complet et physiquement puissant ». Rien ne manque, et rien n’est superflu. Cette configuration minimaliste oblige chaque musicien à occuper plus d’espace sonore, ce qui crée une conversation musicale tendue et dynamique. Contrairement à un grand orchestre, où les rôles sont dilués, le power trio est une forme de démocratie musicale où chaque instrument est à la fois indispensable et interdépendant.

Le rôle de la basse est souvent sous-estimé, mais il est absolument crucial. Elle est le ciment qui lie la batterie à la guitare. Son absence rendrait la musique bancale et beaucoup moins puissante. Une recherche récente en acoustique a quantifié cet effet : l’absence de basse réduit de 40% la perception du groove et de la puissance dans un morceau de rock. C’est la basse qui donne au rock son poids, son assise corporelle. Cette « dream team » instrumentale est donc la formule magique qui permet de traduire des émotions complexes en une force sonore brute, cohérente et irrésistible.

Maintenant que nous avons décortiqué les mécanismes psychologiques, historiques et techniques qui confèrent au rock sa puissance, l’étape suivante consiste à appliquer cette compréhension à votre propre écoute pour en faire une expérience plus consciente et enrichissante.