La réussite d’un événement musical ne tient pas à la multiplication des checklists, mais à la conception de systèmes de flux invisibles et de protocoles d’anticipation.

- La fluidité du parcours spectateur et l’accueil des artistes sont des performances logistiques qui se conçoivent en amont, pas des problèmes à résoudre le jour J.

- Le véritable gain de temps se situe dans la planification inversée du montage/démontage et dans une gestion humaine des équipes (techniciens, bénévoles) qui prévient les frictions.

Recommandation : Adoptez une posture de « chorégraphe logistique » en vous concentrant sur la prévention des points de friction plutôt que sur la seule exécution des tâches.

Le jour J. Le public afflue, les balances sonores résonnent et une tension électrique flotte dans l’air. Pour le régisseur, cette atmosphère est à la fois l’aboutissement de mois de travail et le début d’un sprint où chaque détail compte. La tentation est grande de s’en remettre à d’interminables listes de tâches, en espérant que cocher des cases suffira à endiguer le chaos. On parle souvent de rétroplanning, de communication et de sécurité, des piliers essentiels mais qui, abordés de manière superficielle, ne sont que des pansements sur une organisation fragile.

Mais si la véritable clé n’était pas dans la réaction, mais dans l’anticipation systémique ? Et si la logistique la plus efficace était celle qui devient totalement invisible pour les participants et les artistes ? Cet article ne vous donnera pas une nouvelle checklist à rallonge. Il propose un changement de perspective : passer du rôle de simple exécutant à celui d’architecte de l’expérience. Nous allons décomposer les mécanismes qui permettent de concevoir des flux fluides, d’anticiper les crises et de transformer la pression du direct en une mécanique parfaitement huilée. L’objectif n’est pas de travailler plus, mais de concevoir des systèmes intelligents qui travaillent pour vous, garantissant que le grand soir soit une réussite totale, sans stress ni oubli.

Pour aborder cette méthode de manière structurée, nous allons explorer en détail les piliers d’une régie maîtrisée. Le sommaire ci-dessous vous guidera à travers les différentes étapes de cette chorégraphie logistique.

Sommaire : La méthode complète pour une régie d’événement musical sans stress

- De la porte au concert : concevoir un parcours spectateur fluide et sécurisé

- L’art de bien recevoir : la checklist pour un accueil d’artistes sans fausse note

- Le ballet des techniciens : planifier le montage et le démontage pour être prêt à temps, à chaque fois

- Vos bénévoles sont en or : comment les manager pour qu’ils soient efficaces et heureux de participer

- Nourrir la foule : quelle est la meilleure solution de restauration pour votre événement ?

- Le plan B qui vous sauvera la mise : comment anticiper les pires scénarios pour votre événement.

- La fiche son pour les nuls : comment lister vos besoins pour être compris de n’importe quel ingé son.

- Le grand soir se prépare maintenant : la méthode pour piloter votre événement musical sans stress ni oubli.

De la porte au concert : concevoir un parcours spectateur fluide et sécurisé

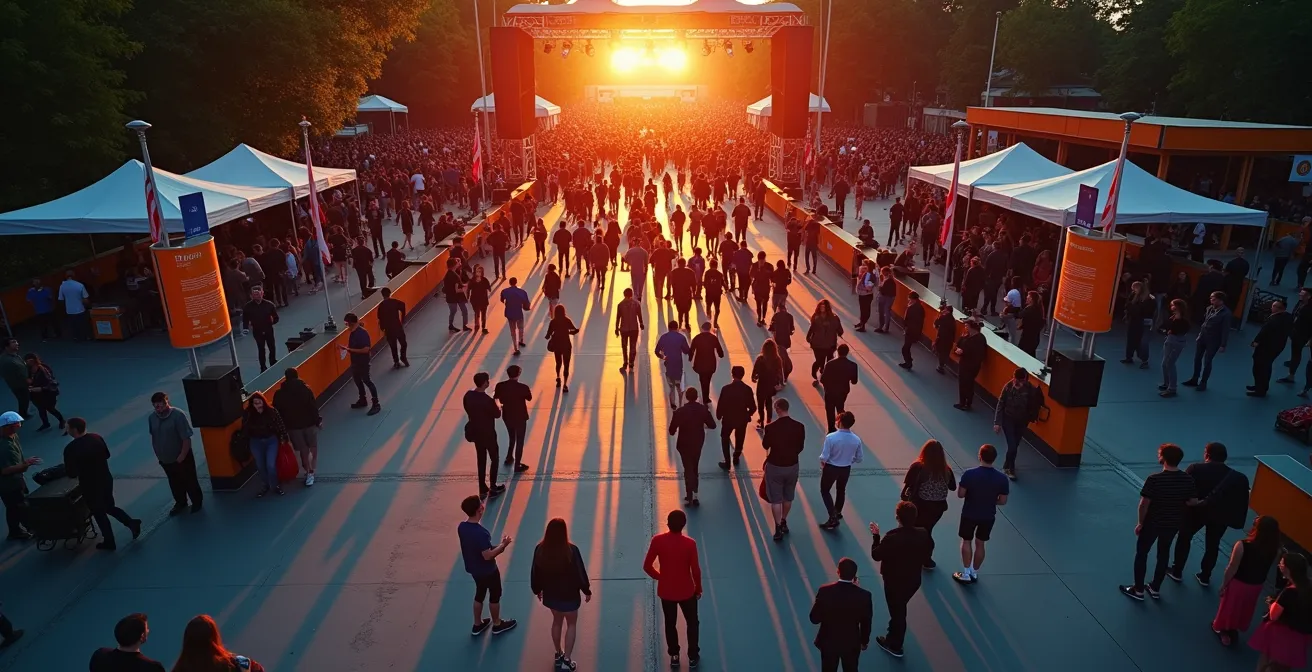

La première impression d’un événement ne se joue pas devant la scène, mais dès la file d’attente. Un parcours spectateur mal pensé est la garantie de créer de la frustration avant même la première note. Il ne s’agit pas seulement de gérer des entrées, mais de concevoir une expérience. L’objectif est de rendre le cheminement du public si instinctif et sécurisé qu’il en devient invisible. Pour cela, chaque point de contact doit être analysé : de la signalétique en amont du site jusqu’au placement face à la scène, en passant par les zones de contrôle et les points de ravitaillement. Pensez en termes de flux continus plutôt que de zones de blocage.

L’utilisation d’outils de planification modernes permet de simuler et d’optimiser ces flux. Une plateforme de planning de festival de musique, par exemple, peut utiliser les données de billetterie en temps réel pour anticiper les pics d’affluence et permettre un redéploiement agile du personnel et de la signalétique. C’est la différence entre subir un engorgement et le prévenir. Le design de l’expérience utilisateur (UX), souvent associé au web, est ici un outil puissant : il s’agit de transformer chaque interaction, même la plus banale comme trouver les toilettes, en un moment simple et sans stress.

Cette vue d’ensemble illustre parfaitement un parcours où la clarté prime. La signalétique, les larges allées et la position stratégique des points de service ne sont pas des hasards, mais le résultat d’une ingénierie de l’expérience mûrement réfléchie. Chaque élément guide le spectateur, minimise les points de friction et maximise le sentiment de sécurité, lui permettant de se concentrer sur l’essentiel : la musique.

L’art de bien recevoir : la checklist pour un accueil d’artistes sans fausse note

L’accueil d’un artiste conditionne directement la qualité de sa performance. Un artiste serein et bien pris en charge est un artiste qui donnera le meilleur de lui-même sur scène. La gestion ne s’arrête pas à la validation du rider technique ; elle commence bien avant leur arrivée et se poursuit après leur départ. La clé est de démontrer un professionnalisme irréprochable et une attention sincère aux détails. Cela passe par une communication claire en amont, la planification précise de leur arrivée et de leur installation, et la préparation d’un espace backstage qui soit à la fois fonctionnel et confortable.

Le rider technique est souvent perçu comme une liste de caprices, alors qu’il s’agit d’un document de travail essentiel. Comme le rappelle un technicien son professionnel, « chaque demande dans un rider technique vise à créer un environnement où l’artiste peut offrir sa meilleure performance, chaque détail compte. » Comprendre le « pourquoi » de chaque demande (un type d’eau spécifique pour préserver la voix, un éclairage tamisé pour la concentration) permet de répondre aux besoins de manière plus pertinente. De plus, les petites attentions, comme un kit de bienvenue avec des produits locaux, transforment une simple prestation en une expérience mémorable pour l’artiste et son équipe.

L’après-concert est tout aussi crucial. Un festival français a considérablement amélioré sa réputation en instaurant des « sas de décompression » post-scène. Ces espaces dédiés, avec un service de boissons, des serviettes propres et un itinéraire de sortie discret et sécurisé, ont permis de fidéliser les artistes, qui se sentent respectés jusqu’au bout. C’est un investissement minime pour un retour en termes d’image et de relations professionnelles énorme.

Le ballet des techniciens : planifier le montage et le démontage pour être prêt à temps, à chaque fois

Le montage (load-in) et le démontage (load-out) sont les deux moments où le temps est le plus critique et la pression, la plus forte. Une minute de retard sur le planning peut avoir des conséquences en cascade. La méthode la plus efficace pour maîtriser ce « ballet » est la planification inversée. Comme le souligne un chef de plateau expérimenté, tout part de l’heure d’ouverture des portes ou du début du concert. En décomptant chaque étape à rebours (balances, patch, montage lumière, son, structure), on obtient une feuille de route d’une précision chirurgicale qui ne laisse aucune place à l’improvisation.

Cette rigueur doit être maintenue jusqu’au démontage. Un load-out chaotique n’est pas seulement dangereux, il est aussi coûteux en temps et en énergie. La solution réside dans l’établissement de protocoles clairs. Cela implique d’attribuer des rôles précis à chaque technicien pour permettre un travail en parallèle : pendant qu’une équipe démonte le plateau, une autre peut commencer à ranger les câbles et une troisième à préparer les caisses de transport. Une communication fluide et en temps réel via des intercoms est indispensable pour coordonner ces actions simultanées.

Un protocole de rangement et de transport rigoureux pour chaque pièce de matériel est également non négociable. Chaque flight case doit être identifié, son contenu listé et sa destination (camion, stockage local) clairement indiquée. Cette discipline évite les pertes de matériel, facilite les inventaires et, surtout, prépare le terrain pour le prochain montage. Un démontage bien mené est la première étape d’un futur montage réussi.

Vos bénévoles sont en or : comment les manager pour qu’ils soient efficaces et heureux de participer

Les bénévoles sont souvent le cœur et l’âme d’un festival, mais leur motivation n’est pas un acquis. Un management efficace des bénévoles va bien au-delà d’un simple planning de tâches. Il s’agit de créer une communauté, de donner du sens à leur engagement et de reconnaître leur contribution. La clé est de les considérer comme une partie intégrante de l’équipe professionnelle. Une formation claire sur leurs missions, les protocoles de sécurité et la culture de l’événement est la première marque de respect et un gage d’efficacité.

Pour maintenir un haut niveau de motivation, des approches innovantes ont prouvé leur efficacité. Le Festival du Roi Arthur a par exemple mis en place un système de gamification des missions, avec des points et des défis par équipe. Cette approche ludique a non seulement augmenté l’engagement, mais a aussi renforcé la cohésion et l’esprit de groupe. Offrir des responsabilités claires et une certaine autonomie est également un puissant levier de motivation, transformant une simple tâche en une mission valorisante.

Leur bien-être est une priorité absolue. Un bénévole fatigué ou affamé est un bénévole moins efficace et moins enclin à revenir. Aménager un espace de repos dédié et accessible, offrir des repas de qualité et organiser des moments conviviaux sont des investissements essentiels. Une écoute active de leurs retours permet d’améliorer l’organisation d’année en année. Après tout, un bénévole heureux est le meilleur ambassadeur de votre événement.

Nourrir la foule : quelle est la meilleure solution de restauration pour votre événement ?

L’offre de restauration est passée du statut de simple nécessité à celui de composante à part entière de l’expérience festivalière. Un choix judicieux peut non seulement satisfaire les estomacs, mais aussi renforcer l’identité de l’événement et devenir un pôle d’attraction. La décision ne doit pas se limiter au type de cuisine, mais intégrer des considérations logistiques (capacité de débit, besoins en électricité et en eau), économiques (modèle de commission) et éthiques (produits locaux, options végétariennes, gestion des déchets).

L’analyse des données est devenue un allié précieux dans ce domaine. Le Montreux Jazz Festival, par exemple, utilise les données de paiement cashless pour analyser les habitudes de consommation en temps réel. Cela leur permet d’ajuster les stocks, d’optimiser les emplacements des stands les plus populaires et d’anticiper les pics de demande, ce qui a pour double avantage d’améliorer la satisfaction client en réduisant les files d’attente et de limiter drastiquement le gaspillage alimentaire. Une offre bien pensée et bien gérée est un centre de profit, pas seulement un centre de coût.

La dimension durable de la restauration est également un enjeu majeur. L’impact d’une offre de restauration sur l’empreinte carbone d’un événement est considérable. En faisant le choix audacieux d’une restauration 100% végétarienne, le festival We Love Green a réduit de 31% son empreinte carbone. Sans aller jusqu’à de telles mesures, privilégier les circuits courts, imposer l’utilisation de vaisselle réutilisable et mettre en place un tri des biodéchets efficace sont des actions concrètes qui répondent aux attentes d’un public de plus en plus sensible à ces questions.

Le plan B qui vous sauvera la mise : comment anticiper les pires scénarios pour votre événement.

La question n’est pas de savoir *si* un imprévu va survenir, mais *quand*. Un régisseur aguerri se distingue par sa capacité non pas à réagir à une crise, mais à l’avoir déjà anticipée. La gestion des risques ne consiste pas à avoir peur de l’avenir, mais à le préparer méthodiquement. La première étape est de lister tous les scénarios potentiels, des plus bénins (retard d’un fournisseur) aux plus critiques (alerte météo, problème technique majeur, urgence médicale). Pour chaque scénario, un plan d’action clair doit être défini : qui décide ? Qui communique ? Quelles sont les actions immédiates à enclencher ?

La théorie ne suffit pas. Ces plans d’urgence doivent être testés. Organiser des exercices de simulation de crise avec les chefs d’équipe (sécurité, technique, accueil) est le meilleur moyen de s’assurer que chacun connaît son rôle sur le bout des doigts. Simuler une panne de courant sur la scène principale ou tester les protocoles d’évacuation d’une zone permet de déceler les failles du dispositif dans un environnement contrôlé. C’est lors de ces exercices que la robustesse des chaînes de communication est véritablement mise à l’épreuve. D’ailleurs, près de 92% des organisateurs estiment que des chaînes de communication claires réduisent drastiquement la désorganisation lors d’incidents.

Comme le résume un expert en gestion de crise, « anticiper, c’est se préparer à garder le contrôle quand tout semble s’effondrer. » Avoir un plan B, un plan C et même un plan D n’est pas un signe de pessimisme, mais la marque d’un professionnalisme absolu. C’est cette préparation qui permet de gérer une situation de crise avec calme et efficacité, en protégeant le public, les équipes et la réputation de l’événement.

Plan d’action : Audit de vos points de friction logistiques

- Points de contact : Lister tous les points de passage critiques du public, des artistes et des techniciens (entrées, bars, scènes, backstage, parkings).

- Collecte : Pour chaque point, inventorier les protocoles existants (signalétique en place, effectifs de staff, temps d’attente moyens constatés).

- Cohérence : Confronter ces protocoles à l’expérience cible définie pour l’événement (fluidité maximale, sécurité ressentie, qualité de l’accueil).

- Mémorabilité/émotion : Identifier objectivement les points forts (un accueil backstage impeccable) et les points de douleur évidents (une attente excessive aux entrées).

- Plan d’intégration : Définir et hiérarchiser les actions correctives à mettre en œuvre pour transformer les points faibles en forces (ex: réaffectation du personnel aux heures de pointe, ajout d’une signalétique dynamique).

La fiche son pour les nuls : comment lister vos besoins pour être compris de n’importe quel ingé son.

La fiche technique, ou « fiche son », est le document de communication le plus important entre un artiste et l’équipe technique qui l’accueille. Une fiche son claire, complète et à jour est la meilleure garantie pour un montage rapide et des balances efficaces. Elle doit être considérée comme un mode d’emploi permettant à n’importe quel ingénieur du son de préparer la scène et la console en amont, sans avoir à poser de questions le jour J. L’objectif est simple : zéro ambiguïté. Plus la fiche est précise, plus l’accueil technique sera fluide.

Ce document doit contenir plusieurs éléments indispensables. D’abord, le « line-up », qui liste précisément chaque musicien et l’instrument qu’il joue. Ensuite, le « patch list », qui détaille pour chaque instrument le type de micro ou de DI souhaité et le numéro de la tranche correspondante sur la console. L’élément le plus visuel et le plus utile est le « stage plot » : un plan de scène schématique indiquant la position de chaque musicien, de son ampli, de ses pédales et des retours de scène dont il a besoin. Cet outil simple évite d’innombrables allers-retours sur le plateau pendant l’installation.

Il ne faut pas hésiter à y ajouter des informations qualitatives. Décrire brièvement l’ambiance sonore recherchée (par exemple, « une voix très en avant et sèche », « une batterie puissante avec beaucoup de réverbération ») peut grandement aider l’ingénieur du son à comprendre l’esthétique du projet. Enfin, la fiche doit impérativement mentionner un contact technique (souvent le musicien le plus calé ou leur ingénieur du son attitré) pour toute question en amont. Comme le résume un professionnel, « une fiche technique bien construite évite de longues installations et garantit une qualité sonore optimale dès le début. »

À retenir

- L’expérience du public se conçoit en amont à travers une ingénierie des flux ; elle ne s’improvise pas le jour J.

- L’anticipation systématique des crises via des plans testés est plus efficace et moins coûteuse que la gestion réactive des imprévus.

- Le bien-être et la bonne information de toutes les équipes (artistes, techniciens, bénévoles) sont des leviers de performance directs et non négociables.

Le grand soir se prépare maintenant : la méthode pour piloter votre événement musical sans stress ni oubli.

Le pilotage d’un événement musical ne culmine pas le jour J, il s’y prépare. La sérénité du régisseur le jour du concert est directement proportionnelle à la rigueur de la préparation en amont. Adopter une méthode de pilotage, c’est mettre en place des systèmes qui permettent de garder une vue d’ensemble tout en maîtrisant les détails. L’utilisation d’outils numériques dédiés est aujourd’hui un atout majeur. En effet, une étude montre que les organisateurs constatent une amélioration de 45% de la gestion opérationnelle avec des logiciels adaptés, qui centralisent les plannings, les contacts, les fiches techniques et les plans.

Le pilotage est aussi une affaire humaine. La réussite repose sur la confiance et la fluidité de la communication entre tous les pôles. Un événement réussi, comme le dit un organisateur expérimenté, « commence par la sérénité et la confiance que se transmettent tous les acteurs dans les jours qui précèdent. » Des points de coordination réguliers, des objectifs clairs pour chaque équipe et des stratégies de gestion du stress pour les collaborateurs sont essentiels pour éviter l’épuisement avant même le début des festivités.

Enfin, un pilotage efficace ne s’arrête pas à la dernière note de musique. Le débriefing post-événement est une étape fondamentale, souvent négligée. Analyser à froid ce qui a fonctionné et ce qui a posé problème, en impliquant tous les chefs d’équipe, permet de transformer chaque expérience en apprentissage. C’est ce processus d’amélioration continue qui distingue une organisation amateur d’une organisation professionnelle et qui assure que le prochain événement sera encore meilleur que le précédent.

En appliquant cette approche systémique, vous ne vous contentez plus de gérer des problèmes, vous concevez des solutions. L’étape suivante consiste à intégrer cette philosophie dans chaque aspect de votre planification pour transformer radicalement votre manière de travailler.