Le principal défi d’un claviériste rock n’est pas de jouer plus, mais de jouer mieux en sculptant l’espace sonore au lieu de le saturer.

- Abandonnez le réflexe de pianiste de plaquer des accords denses ; privilégiez les textures, les nappes évolutives et les sons qui complètent les guitares sans les concurrencer.

- Pensez en termes de couches et de fréquences : votre rôle est de remplir les « interstices » sonores et d’apporter une dimension (largeur, profondeur, hauteur) que les autres instruments ne peuvent pas créer.

Recommandation : Commencez par écouter votre groupe sans jouer, identifiez les espaces vides dans le spectre fréquentiel, et choisissez un seul son pour colorer cet espace de manière minimale lors du prochain morceau.

Vous êtes pianiste, vous rejoignez un groupe de rock. L’excitation est à son comble. Vous vous installez derrière votre instrument, prêt à déverser votre savoir harmonique. Pourtant, après quelques répétitions, un sentiment de frustration s’installe. Le son est brouillon, vous marchez sur les plates-bandes du guitariste, et malgré tous vos efforts pour « soutenir » le groupe, vous avez surtout l’impression d’ajouter une couche de boue sonore. Cette expérience est le lot de nombreux claviéristes talentueux qui tentent de transposer leur approche soliste dans l’écosystème dense et puissant d’un groupe de rock.

Les conseils habituels fusent : « fais des solos », « double la guitare », « joue juste les accords de base ». Ces approches, si elles ne sont pas totalement fausses, manquent le cœur du problème. Elles vous maintiennent dans un rôle de musicien qui ajoute des notes, alors que votre véritable potentiel réside ailleurs. Le rock est un univers dominé par la guitare, la basse et la batterie, une trinité qui occupe déjà une large partie du spectre sonore. Tenter de rivaliser frontalement est une bataille perdue d’avance, qui ne mène qu’à une cacophonie fréquentielle.

Mais si la véritable clé n’était pas de jouer plus d’accords ou de riffs, mais d’adopter une posture radicalement différente ? Et si vous cessiez de vous voir comme un harmoniste pour devenir un peintre sonore ? Votre mission n’est plus de construire le mur, mais de choisir les couleurs, les textures et les jeux de lumière qui vont lui donner vie et profondeur. C’est un art de la soustraction, de l’espace et du mouvement subtil. Il s’agit de trouver sa place non pas en comblant les silences, mais en magnifiant ce qui existe déjà.

Cet article est un guide pour opérer cette transformation. Nous n’allons pas parler de gammes ou de progressions d’accords. Nous allons explorer comment des outils comme les nappes, l’orgue Hammond, les arpégiateurs et les effets peuvent devenir les pinceaux de votre palette sonore. Vous apprendrez à penser en termes de largeur stéréo, de profondeur de champ et de texture granuleuse, pour enfin trouver votre place, non pas à côté, mais à l’intérieur du son de votre groupe.

Sommaire : Devenir le sculpteur sonore de votre groupe de rock

- L’art de la « nappe » : comment le clavier peut rendre le son de votre groupe plus grand et plus riche

- Le son granuleux de l’orgue Hammond : l’ingrédient secret du rock psychédélique et du hard rock

- Le doublage clavier-guitare : une astuce simple pour des riffs plus puissants et originaux

- Le clavier qui joue tout seul ? Comprendre les arpégiateurs pour enrichir votre musique

- Piano vs Synthé : deux approches du clavier dans la musique rock

- La palette de l’orchestre : quel instrument pour quelle émotion ?

- Le « pedalboard » intelligent : moins de pédales, plus de son

- Plus grand que nature : comment utiliser les sonorités orchestrales pour donner une dimension épique à votre musique

L’art de la « nappe » : comment le clavier peut rendre le son de votre groupe plus grand et plus riche

La « nappe » (ou « pad » en anglais) est sans doute l’outil le plus fondamental et le plus mal compris du claviériste rock. Pour un pianiste, le réflexe est de jouer un accord complet, riche, avec la fondamentale, la tierce et la quinte. Dans un groupe de rock, c’est souvent une erreur. La guitare et la basse s’occupent déjà de ces fréquences fondamentales. Votre rôle est de créer une sensation d’ampleur, pas une redondance harmonique. Une nappe efficace est une texture qui soutient et élargit le son, souvent en étant plus ressentie qu’entendue. C’est un lit sonore sur lequel les autres instruments peuvent se reposer.

Pour y parvenir, il faut déconstruire l’accord. Parfois, jouer uniquement la tierce et la septième d’un accord, tenues sur une longue durée et dans un registre différent de la guitare, suffit à définir la couleur harmonique sans créer de conflit. Le véritable art réside dans le mouvement invisible. Une nappe statique est morte et ennuyeuse. Une nappe vivante respire. Utilisez des automations très lentes sur le potard de filtre (pour ouvrir et fermer subtilement le son) ou sur le volume pour créer de légères vagues. L’idée est de créer une évolution si graduelle qu’elle est inconsciente pour l’auditeur, mais qui donne vie au morceau.

L’intégration dans le mix est tout aussi cruciale. Une nappe ne doit pas se battre pour l’attention. Des techniques de production, transposables en live, sont essentielles. Pensez à l’égalisation soustractive : plutôt que de booster les fréquences, coupez agressivement dans les médiums (entre 300 Hz et 2 kHz), là où la voix et les guitares vivent. Une autre technique avancée est la compression « side-chain ». En liant le volume de votre nappe à la guitare ou à la voix, la nappe « baissera » automatiquement d’un cheveu chaque fois que l’autre instrument joue, créant ainsi de l’espace de manière dynamique. La nappe remplit les vides et s’efface quand il le faut, devenant le ciment invisible qui lie l’ensemble.

Le son granuleux de l’orgue Hammond : l’ingrédient secret du rock psychédélique et du hard rock

Si la nappe de synthé est un glacis lisse, l’orgue Hammond est une peinture à l’huile épaisse et texturée. Il n’ajoute pas seulement des notes ; il injecte du caractère, du grain et une âme mécanique dans le son. Son influence est si profonde qu’il est devenu un pilier de genres entiers, des ballades soul au hard rock le plus féroce. Des morceaux iconiques comme « Whiter Shade of Pale » de Procol Harum ou « Like a Rolling Stone » de Bob Dylan ne seraient pas les mêmes sans sa présence caractéristique.

Le secret du Hammond ne réside pas seulement dans ses fameuses tirettes harmoniques, qui permettent de sculpter le son en temps réel, mais aussi dans son association indissociable avec la cabine Leslie. Cette enceinte rotative crée un effet de vibrato et de trémolo naturel, un « swirl » organique qui donne au son un mouvement constant et une spatialisation unique. C’est cet élément qui permet à l’orgue de s’insérer dans un mix sans sonner de manière statique. Il ne s’agit plus d’un simple accord, mais d’une texture vivante qui danse autour des autres instruments. Pour un pianiste, c’est une révolution : l’expressivité ne vient plus seulement du toucher, mais du contrôle de la vitesse de la Leslie, des percussions de l’orgue et du jeu avec les tirettes.

De nombreux musiciens ont pivoté vers le Hammond précisément pour cette richesse texturale, comme le rappelle une analyse de l’histoire de l’instrument :

Steve Winwood a commencé sa carrière musicale avec le Spencer Davis Group en jouant de la guitare et du piano, mais il est passé au Hammond après en avoir loué un pour enregistrer « Gimme Some Lovin' ». Gregg Allman s’est intéressé au Hammond après que Mike Finnigan lui a fait découvrir la musique de Jimmy Smith, et a commencé à composer avec.

– Wikipedia contributors, Hammond organ – History in Rock Music

L’approche du Hammond peut aller d’un accompagnement doux et feutré à un son saturé et agressif qui rivalise avec une guitare distordue. En le passant à travers une pédale d’overdrive, l’orgue se transforme en une bête rugissante, parfaite pour les riffs puissants ou les solos enflammés. C’est un instrument qui incarne la dualité du claviériste rock : capable de soutenir avec subtilité ou de prendre le devant de la scène avec une autorité brute.

Le doublage clavier-guitare : une astuce simple pour des riffs plus puissants et originaux

La compétition entre le guitariste et le claviériste est un cliché tenace. Pourtant, l’une des techniques les plus efficaces pour trouver sa place est de cesser la compétition pour entamer une collaboration sonore. Le doublage, qui consiste à jouer la même ligne mélodique ou le même riff que la guitare, est une arme redoutable. Loin d’être une simple redondance, cette technique, lorsqu’elle est bien exécutée, fusionne les deux instruments pour en créer un troisième, hybride et plus puissant que la somme de ses parties.

L’approche la plus simple est le doublage à l’unisson. En jouant exactement la même chose avec un son de synthé ou d’orgue, vous épaississez le riff de guitare, lui donnant plus de corps et de présence. Mais le véritable potentiel se révèle en explorant des variations. Doubler le riff à l’octave supérieure avec un son de synthé fin et perçant peut ajouter une brillance et une clarté qui feront ressortir la ligne mélodique dans un mix chargé. L’inverse, doubler à l’octave inférieure, peut donner une lourdeur et une puissance redoutables à un riff de heavy metal.

La magie opère véritablement lorsque l’on joue sur le contraste des textures. Imaginez un riff de guitare saturé et granuleux, doublé par un son de synthétiseur lead, pur et lisse. Le résultat est un son hybride, à la fois organique et électronique, qui capte immédiatement l’attention. En allant plus loin, un léger décalage temporel (quelques millisecondes) entre la guitare et le clavier peut créer un effet de largeur stéréo massif, donnant l’impression que le riff enveloppe l’auditeur. Le tableau suivant synthétise quelques-unes de ces approches pour mieux visualiser leur impact.

Cette approche collaborative est analysée dans de nombreuses discussions entre musiciens, comme le montre cette analyse comparative des techniques de doublage.

| Technique | Effet sonore | Complexité | Impact sur le mix |

|---|---|---|---|

| Doublage à l’unisson | Épaississement simple | Faible | Minimal |

| Doublage à l’octave | Élargissement spectral | Moyenne | Modéré |

| Contraste de texture (synthé pur + guitare saturée) | Hybride organique/électronique | Moyenne | Fort |

| Micro-décalage temporel | Effet de largeur stéréo massif | Élevée | Très fort |

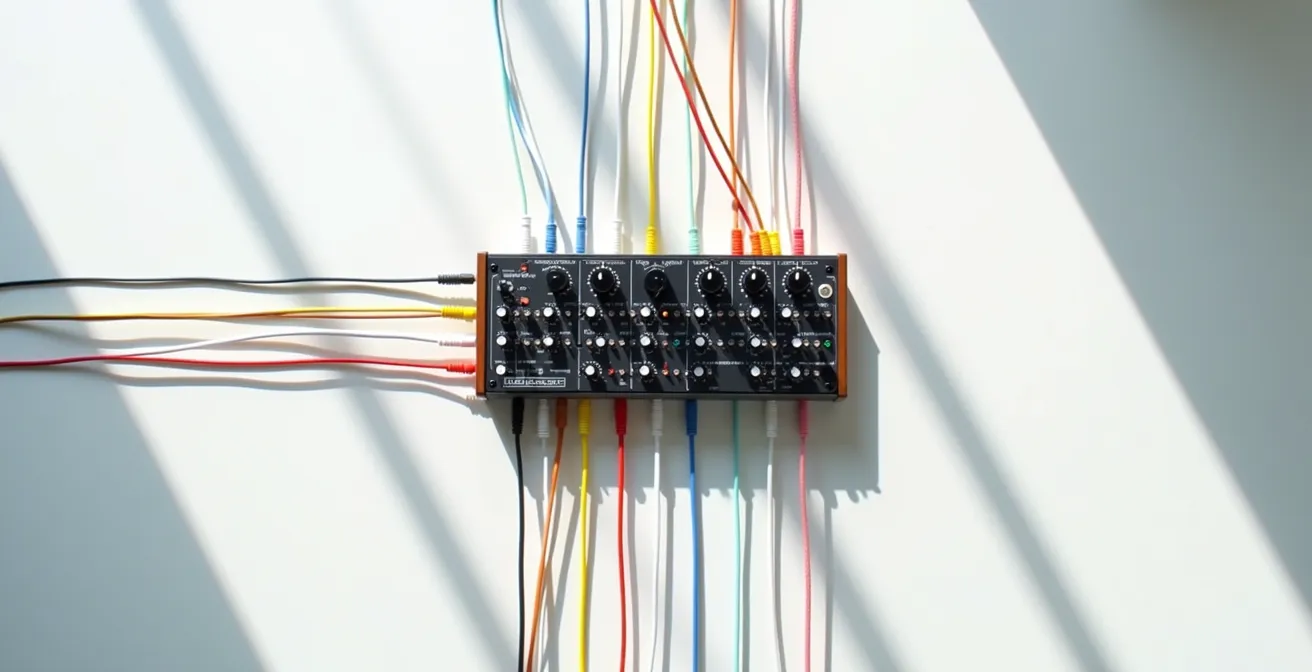

Le clavier qui joue tout seul ? Comprendre les arpégiateurs pour enrichir votre musique

L’arpégiateur est souvent perçu avec méfiance, comme un outil qui « joue à votre place ». C’est une vision limitée. Pour le peintre sonore, l’arpégiateur n’est pas un pilote automatique, mais un pinceau spécialisé dans la création de mouvements rythmiques et de textures complexes. Au lieu de plaquer un accord, l’arpégiateur en décompose les notes et les joue en séquence, créant une pulsation instantanée. Dans un groupe de rock, où le rythme est roi, c’est un moyen incroyablement efficace d’ajouter une couche de complexité rythmique sans surcharger l’harmonie.

Son utilité est bien plus large qu’on ne l’imagine. Un producteur professionnel admettait récemment que près de 80% de ses compositions utilisent un arpégiateur, que ce soit pour simuler une guitare complexe ou créer une ligne de basse synthétique entraînante. Imaginez une nappe sonore tenue pendant un refrain. Maintenant, imaginez que cette nappe se transforme en une cascade de notes scintillantes et rapides pendant le pont. C’est le pouvoir de l’arpégiateur : il injecte de l’énergie et du mouvement d’une simple pression sur un bouton, libérant vos mains pour vous concentrer sur la modification du son en temps réel.

Le défi est de dépasser le son robotique et prévisible. Le véritable art consiste à « humaniser » la machine. La plupart des arpégiateurs modernes permettent d’ajouter du « swing » ou du « groove » pour décaler légèrement les notes de la grille rythmique, leur donnant une sensation plus organique. Jouer avec le paramètre « gate » ou la longueur des notes peut transformer une séquence fluide en un motif staccato et percussif. En assignant la vélocité ou le filtre à des variations aléatoires, chaque répétition de la séquence devient légèrement différente, créant une texture évolutive qui ne se répète jamais à l’identique. C’est là que le claviériste devient un véritable sculpteur de motifs, utilisant l’outil non pas pour sa simplicité, mais pour sa capacité à générer des textures rythmiques impossibles à jouer à la main.

Piano vs Synthé : deux approches du clavier dans la musique rock

Pour le claviériste qui intègre un groupe de rock, la question du choix de l’instrument principal est fondamentale. Le piano et le synthétiseur, bien que dotés du même clavier, remplissent des fonctions radicalement différentes. Comprendre cette dualité est la clé pour choisir le bon outil au bon moment. Il ne s’agit pas de savoir lequel est le « meilleur », mais de comprendre quelle est leur fonction sonore respective dans l’écosystème du groupe.

Le piano, qu’il soit acoustique ou électrique (type Rhodes ou Wurlitzer), est un instrument fondamentalement percussif. Son attaque est franche, presque comme un coup de marteau. Cette qualité en fait un allié naturel de la section rythmique. Une ligne de piano rock efficace fonctionne souvent en tandem avec la guitare rythmique ou la batterie, en martelant des accords syncopés ou des riffs bien définis. Il apporte un « poids », un ancrage terrestre au son du groupe. Sa richesse harmonique naturelle lui permet de remplir l’espace, mais c’est aussi son principal danger : un jeu de piano trop dense peut rapidement transformer le mix en une bouillie sonore. L’art du pianiste rock consiste à utiliser cette puissance percussive avec parcimonie.

Le synthétiseur, à l’inverse, est l’instrument du peintre sonore par excellence. Son rôle est moins rythmique que textural et atmosphérique. Là où le piano ancre, le synthé fait flotter. Grâce à sa capacité à générer des sons qui n’existent pas dans la nature, il peut créer des nappes larges et éthérées, des leads stridents et acides, ou des effets sonores étranges qui ajoutent une couleur unique. Le synthé ne se bat pas sur le même terrain que la guitare ; il opère dans les fréquences interstitielles, dans la largeur stéréo, dans la profondeur du son. Il est l’instrument de la suggestion, capable de faire passer un morceau d’une ambiance intimiste à un paysage sonore épique avec un seul son bien choisi.

La palette de l’orchestre : quel instrument pour quelle émotion ?

Élargir sa palette ne signifie pas nécessairement multiplier les synthétiseurs et les banques de sons. Parfois, la plus grande richesse se trouve dans la maîtrise d’un seul instrument polyvalent. L’orgue Hammond, encore une fois, est un cas d’école. Son histoire dans le rock progressif illustre parfaitement comment un seul clavier peut devenir un orchestre à lui tout seul, capable d’évoquer une gamme extraordinairement large d’émotions. C’est une leçon précieuse pour le claviériste qui cherche à maximiser son impact avec un équipement limité.

L’analyse historique de son utilisation montre que le Hammond était un instrument clé dans le rock progressif, non pas tant pour un son unique, mais pour sa capacité à muter. Il pouvait fournir des accords calmes et propres, créant une ambiance presque liturgique, pour ensuite, par une simple manipulation des tirettes et l’ajout d’overdrive, se transformer en un son agressif, saturé et hurlant. Cette dualité permettait aux groupes de créer des dynamiques extrêmes au sein d’un même morceau, passant de la contemplation à la fureur sans changer d’instrument.

Cette approche peut être transposée à n’importe quel synthétiseur moderne. Au lieu de changer de « preset » pour chaque partie, explorez la profondeur d’un seul son. Un simple pad peut devenir une source d’émotions variées. En jouant dans le registre grave avec le filtre très fermé, il peut suggérer une tension sombre et inquiétante. Le même son, joué dans l’aigu avec le filtre grand ouvert et une touche de réverbération, peut évoquer l’espace et la légèreté. En assignant la molette de modulation à la vitesse du LFO (Low-Frequency Oscillator), vous pouvez passer d’une ondulation lente et apaisante à un vibrato rapide et angoissant. La palette émotionnelle ne vient pas du nombre de sons que vous possédez, mais de votre capacité à moduler et à transformer un seul son pour qu’il serve l’intention du morceau.

Le « pedalboard » intelligent : moins de pédales, plus de son

Dans la quête du son parfait, le claviériste rock est souvent tenté d’accumuler les pédales d’effets, à l’image des guitaristes. Cependant, une approche plus « intelligente » et moderne consiste à privilégier la polyvalence et le contrôle plutôt que la quantité. Le « pedalboard intelligent » d’un claviériste au 21e siècle est souvent minimaliste, voire virtuel, s’appuyant sur des solutions logicielles puissantes pour une flexibilité maximale. L’objectif est simple : moins de matériel à transporter, plus de possibilités sonores sous les doigts.

L’ordinateur portable est devenu le cœur de nombreux setups de scène. Des logiciels comme MainStage ou Ableton Live permettent de gérer des chaînes d’effets complexes, de déclencher des boucles et de changer radicalement de configuration sonore d’une simple pression sur un pédalier de contrôle MIDI. Comme le souligne un contributeur sur un forum spécialisé, « Ableton Live est un peu le standard des déclencheurs de boucles sur scène ». Cette approche logicielle permet d’accéder à des effets de qualité studio (réverbérations à convolution, délais complexes, compresseurs multi-bandes) qui seraient hors de prix et peu pratiques sous forme de pédales individuelles.

L’intelligence du setup réside aussi dans la manière d’utiliser les outils. Au lieu de voir les effets comme un simple ajout, il faut les considérer comme une extension de l’instrument. Une pédale de volume peut être utilisée pour créer des « violonings » (attaques douces qui imitent un violon). Un délai peut être réglé en synchro avec le tempo pour créer des motifs rythmiques complexes. Une pédale de distorsion, traditionnellement réservée aux guitares, peut transformer un son d’orgue ou de piano électrique en une texture agressive et inattendue. L’idée est de construire un système cohérent où chaque élément, qu’il soit matériel ou logiciel, a une fonction précise et peut être combiné aux autres pour sculpter le son en direct.

Votre plan d’action : construire un setup clavier moderne et intelligent

- Points de contact : Listez tous les sons dont vous avez besoin pour votre set (pianos, orgues, nappes, leads) et où vous devez les modifier (filtre, volume, effets).

- Collecte : Inventoriez votre matériel existant (clavier, ordinateur, pédales). Déterminez si un logiciel comme Ableton/MainStage pourrait remplacer plusieurs pédales d’effets.

- Cohérence : Confrontez vos besoins à vos outils. Votre clavier maître peut-il être divisé en zones (ex: basse à gauche, lead à droite) ? Pouvez-vous superposer des sons pour plus de richesse ?

- Mémorabilité/émotion : Testez des combinaisons inhabituelles. Essayez une pédale de fuzz sur un son de Rhodes, ou un phaser lent sur une nappe de cordes. Repérez ce qui crée une texture unique.

- Plan d’intégration : Programmez vos changements de sons et d’effets dans un ordre logique pour le live. Utilisez un pédalier de contrôle MIDI pour garder les mains sur le clavier.

À retenir

- Votre rôle principal est de gérer la texture et l’espace sonore, pas de rivaliser avec la guitare en termes d’harmonie ou de volume.

- Pensez en couches : une nappe pour la profondeur, un arpégiateur pour le mouvement rythmique, un son d’orgue pour le grain.

- La technologie (logiciels, effets) est votre meilleure alliée pour créer une palette sonore riche avec un équipement minimal.

Plus grand que nature : comment utiliser les sonorités orchestrales pour donner une dimension épique à votre musique

Atteindre une dimension « plus grande que nature » est souvent l’objectif final du peintre sonore. C’est le moment où le groupe transcende le son d’une simple formation rock pour toucher à quelque chose de cinématographique, d’épique. Traditionnellement, cela passait par l’ajout de véritables sections de cordes ou de cuivres. Aujourd’hui, le claviériste a les outils pour évoquer cette ampleur orchestrale seul, en utilisant des sons de synthétiseurs intelligemment superposés et arrangés.

Le secret d’un arrangement orchestral réussi ne réside pas dans le réalisme des samples, mais dans le respect des principes d’orchestration. Il s’agit de construire l’intensité progressivement, par couches successives. Une erreur commune est de lancer un énorme son de « Strings Ensemble » dès le premier refrain. L’effet est massif, mais il ne laisse aucune place pour une progression. Une approche plus subtile et bien plus efficace consiste à commencer petit et à construire le crescendo tout au long du morceau. Cette construction patiente de la tension et de la libération est ce qui crée l’émotion épique.

Pour structurer cette montée en puissance, on peut s’inspirer des stratégies de crescendo classiques, transposées aux instruments d’un groupe de rock et d’un claviériste. Le tableau suivant, basé sur des principes d’arrangements orchestraux, donne une feuille de route possible.

| Phase | Instrumentation | Intensité | Effet émotionnel |

|---|---|---|---|

| Introduction | Quatuor à cordes discret | 20% | Intimité, fragilité |

| Couplet | Ajout de pads synthétiques | 40% | Expansion spatiale |

| Refrain | Introduction des cuivres | 70% | Puissance, élévation |

| Pont final | Grand orchestre + chœurs | 100% | Apothéose épique |

Chaque nouvelle couche ajoute non seulement du volume, mais aussi une nouvelle couleur émotionnelle. Le passage d’un quatuor à cordes intime à une large nappe synthétique élargit l’espace. L’arrivée des cuivres (réels ou synthétiques) ajoute une brillance héroïque. L’apothéose, combinant toutes les couches, crée un mur de son qui submerge l’auditeur. C’est le chef-d’œuvre du peintre sonore : avoir guidé l’auditeur à travers un paysage émotionnel complet, de la plus simple esquisse au tableau final, grandiose et inoubliable.

Maintenant que vous disposez de la palette et des techniques, l’étape finale consiste à les intégrer dans votre jeu avec intention et musicalité. Commencez par expérimenter avec une seule de ces approches lors de votre prochaine répétition pour transformer votre rôle au sein du groupe.

Questions fréquentes sur le rôle du clavier dans le rock

Quelle est la différence entre un lead et une nappe?

Le « lead » est un son conçu pour les mélodies et les solos, caractérisé par une attaque franche et un son qui peut être tenu indéfiniment (sustain). On le retrouve chez des groupes comme Dream Theater. Les « nappes » (ou « pads ») sont des sons plus diffus, gras et complexes harmoniquement, qui servent d’accompagnement en créant une atmosphère grâce à un temps d’attaque plus lent.

Comment choisir entre piano acoustique et piano électrique pour le rock?

Le piano acoustique offre une chaleur et une dynamique percussive très naturelle, ce qui en fait un excellent outil pour l’ancrage rythmique et les ballades. Le piano électrique (type Rhodes/Wurlitzer) est souvent plus facile à intégrer dans un mix dense, car son spectre de fréquences est plus contenu et il se prête merveilleusement bien aux effets comme le phaser ou le trémolo.

Peut-on combiner piano et synthé dans le même morceau?

Absolument, c’est une technique de production très courante appelée « layering » (superposition). Elle consiste à jouer la même partie avec deux sons différents. Par exemple, superposer un son de piano pour son attaque percussive et sa chaleur avec une nappe de synthé discrète pour ajouter du sustain, de l’ampleur et de la largeur stéréo. Le résultat est un son riche et complexe, plus grand que la somme de ses parties.