Votre fiche technique n’est pas une liste de courses, c’est le CV professionnel de votre groupe ; elle détermine si un technicien vous verra comme un pro ou un problème.

- Le but n’est pas d’exiger, mais de traduire vos besoins artistiques en un langage technique compréhensible et réaliste.

- La flexibilité (accepter des équivalences, adapter les demandes) est une marque de professionnalisme, pas de faiblesse.

Recommandation : Arrêtez de patcher votre vieux document. Repartez de zéro en pensant d’abord à la personne qui va le lire : le technicien.

J’en ai vu passer, des fiches techniques. Des listes de courses pour le Père Noël, des romans-fleuves illisibles, des documents Word qui datent de l’époque où votre chanteur avait encore des cheveux. Et à chaque fois, c’est le même soupir. Vous, les musiciens, vous vous plaignez d’arriver dans une salle où la sono n’est pas bonne, où les lumières sont plates, où il manque la moitié de ce que vous aviez demandé. Mais la plupart du temps, le problème ne vient pas de nous, les techniciens. Il vient de ce document. Ce fameux « rider ».

On vous a sûrement dit de tout lister : vos micros, vos amplis, le nombre de tranches sur la console. C’est la base, certes. Mais ça ne suffit pas. Une bonne fiche technique ne se contente pas de lister du matériel. Elle communique une intention, elle prouve votre professionnalisme et, surtout, elle transforme le technicien d’accueil en votre meilleur allié. Car c’est ça, le secret que personne ne vous dit : la véritable clé n’est pas d’exiger, mais de collaborer. Votre fiche technique n’est pas un contrat, c’est le début d’une conversation.

Alors, oubliez les modèles tout faits que vous avez téléchargés. On va reprendre les choses à la base. Je vais vous montrer comment rédiger un document qui nous donne envie de bosser avec vous, qui anticipe nos questions et qui garantit que le soir du concert, tout le monde est sur la même longueur d’onde. Pour qu’enfin, vous puissiez vous concentrer sur l’essentiel : votre musique.

Cet article est structuré pour vous guider pas à pas dans la création de chaque partie de votre fiche technique, du son à la lumière, en passant par les erreurs à ne surtout pas commettre. Vous y trouverez les clés pour être compris, respecté et pour que votre concert soit une réussite technique avant même d’avoir joué la première note.

Sommaire : Rédiger une fiche technique de concert qui inspire le respect

- La fiche son pour les nuls : comment lister vos besoins pour être compris de n’importe quel ingé son

- Parler lumière sans être un pro : comment exprimer vos envies pour la mise en scène de votre concert

- Les 7 péchés capitaux de la fiche technique : ce qu’il ne faut jamais écrire si vous voulez être pris au sérieux

- Le « rider » d’accueil : que peut-on vraiment demander dans sa loge ?

- La fiche technique intelligente : comment l’adapter pour qu’elle soit toujours pertinente

- L’art de bien recevoir : la checklist pour un accueil d’artistes sans fausse note

- Le son sur scène n’est pas une fatalité : comment enfin bien s’entendre en concert

- Les coulisses d’un événement réussi : maîtriser la logistique pour que tout se déroule sans accroc

La fiche son pour les nuls : comment lister vos besoins pour être compris de n’importe quel ingé son

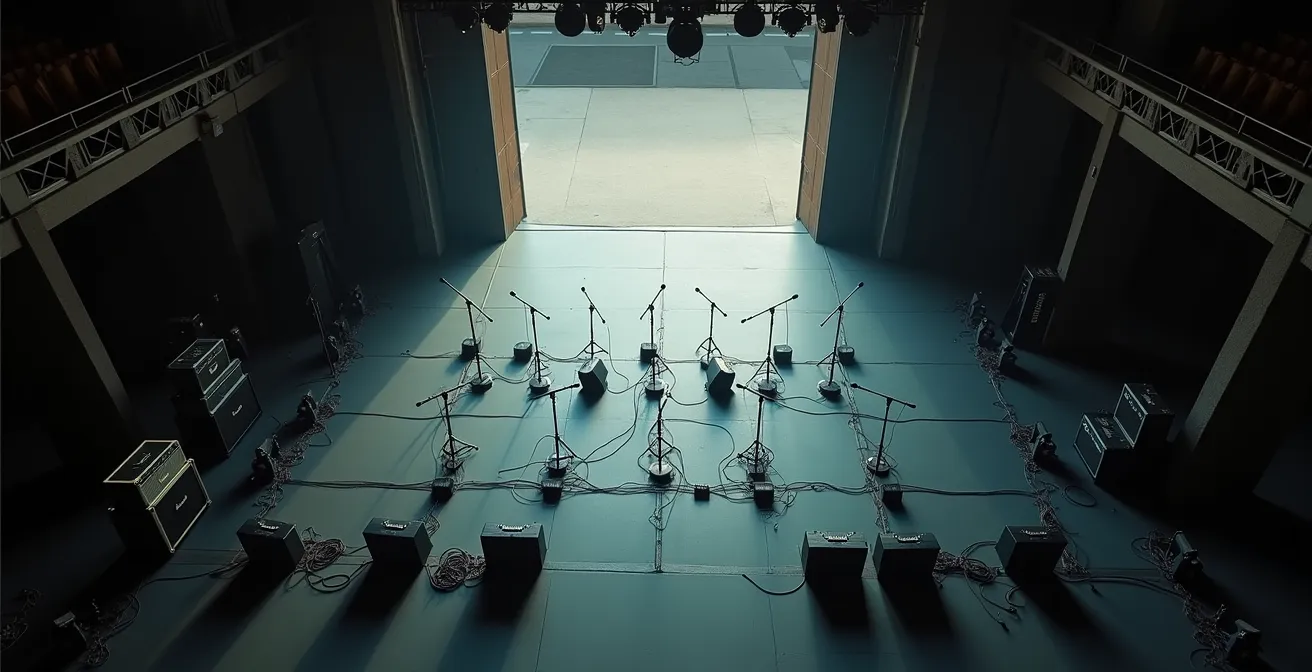

Arrêtons-nous tout de suite sur un point : l’ingénieur du son n’est pas dans votre tête. Il se fiche de savoir que votre guitariste aime « un son chaud et rond ». Ce qu’il veut savoir, c’est : quel ampli, quel micro devant, et où diable le placer sur scène ? La section son est le cœur de votre fiche. Elle doit être visuelle, précise et sans poésie. Le document le plus important ici est le plan de scène (stage plot) et le patch list. C’est une carte qui nous permet de préparer le terrain avant même votre arrivée.

Le plan de scène doit montrer la position de chaque musicien, l’emplacement de son ampli, des retours dont il a besoin, et des prises de courant. Le patch list, lui, est la liste de toutes les sources sonores (micros, instruments en direct) qui entrent dans la console, numérotées dans l’ordre. Traditionnellement, on commence par la batterie (Grosse Caisse, Caisse Claire, etc.), puis la basse, les guitares, les claviers et on finit par les voix. Un patch clair et logique, c’est la preuve que vous savez comment un soundcheck se déroule. C’est un gain de temps énorme et un signe de professionnalisme absolu.

Ce schéma visuel est la première chose que nous regardons. Il nous permet de visualiser l’espace nécessaire et de préparer le câblage. Une fiche sans plan de scène clair, c’est un drapeau rouge immédiat.

Comme vous pouvez le constater, chaque élément est à sa place. Pour rendre les choses encore plus faciles, des outils existent. Ne vous cachez plus derrière un document griffonné à la main.

Étude de cas : Les outils qui vous font passer pour un pro

Des logiciels comme Tecrider permettent de créer une fiche technique complète en ligne de manière intuitive. Il offre la possibilité de partager le document avec les membres du groupe et de l’envoyer directement par mail aux techniciens. D’autres alternatives comme ‘Mon plan de scène’ permettent de sauvegarder en ligne et de faire évoluer la fiche selon les besoins, ou ‘RiderMaker’ qui propose un système de drag and drop pour créer un plan de scène réaliste et à l’échelle. Utiliser ces outils montre que vous prenez la technique au sérieux et que votre document est fiable et à jour.

Précisez les marques de matériel que vous utilisez (et souhaitez), mais restez souple. Mentionner « Shure SM58 ou équivalent » est bien plus professionnel que d’exiger un micro rare que la salle n’aura probablement pas. La flexibilité est une qualité, pas une faiblesse.

Parler lumière sans être un pro : comment exprimer vos envies pour la mise en scène de votre concert

La lumière, c’est souvent le parent pauvre de vos fiches techniques. Soit la section est vide, soit elle est remplie de termes vagues comme « ambiance rock » ou « lumière intimiste ». Pour un technicien lumière (le « lighteux »), ça ne veut rien dire. Notre métier est de traduire une émotion en technique. Aidez-nous. Vous n’avez pas besoin d’être un expert en projecteurs PAR ou en lyres motorisées pour exprimer vos envies. Il suffit de créer un langage commun.

La méthode la plus simple est d’associer des ambiances colorimétriques et des dynamiques à des moments clés de votre set. Pensez à votre concert comme à un film : il y a des moments de tension, d’explosion, de calme. Au lieu de demander une « ambiance triste », demandez des « contre-jours bleus fixes ». Au lieu d’un « moment pêchu », demandez des « pleines faces blanches avec des flashs sur les refrains ». C’est concret, réalisable et ça nous donne une direction de travail claire.

Pour vous aider, voici un petit dictionnaire de traduction « émotion vers technique » qui vous sera utile. Apprenez à parler notre langue, et nous mettrons votre musique en valeur comme jamais.

| Émotion/Ambiance souhaitée | Traduction technique | Exemple de formulation |

|---|---|---|

| Ambiance intimiste | Couleurs chaudes (orange, rouge doux) | Éclairage tamisé en contre-jour avec gélatines chaudes pour le premier morceau acoustique |

| Moment épique | Pleine face blanche + stroboscope | Flash blanc sur le premier refrain avec montée progressive d’intensité |

| Tension/Suspense | Contre-jours bleus/violets | Ambiance froide avec jeux d’ombres pour l’intro instrumentale |

| Célébration/Fête | Multicolore avec mouvements | Couleurs vives changeantes synchronisées sur le tempo pour le final |

Étude de cas : La conduite lumière simplifiée

Pour un set de 45 minutes, il est inutile de nous envoyer un plan de feu de 20 pages. Une « conduite lumière » simple est bien plus efficace. Listez vos morceaux et associez-y une ambiance principale. Par exemple : Morceau 1 (intro) – ambiance tamisée bleue, Morceau 2 – montée progressive vers pleine face pour le refrain, Morceau 3 (ballade) – spot central sur le chanteur avec contres orangés, Final – stroboscope et couleurs vives. Cette approche nous permet de suivre vos intentions artistiques sans nécessiter une programmation complexe, surtout si le temps de préparation est court. C’est le meilleur compromis entre vos désirs et nos contraintes techniques.

Le plus important est de montrer que vous avez réfléchi à l’aspect visuel de votre show. Même une conduite simple prouve votre professionnalisme et nous donne une base sur laquelle construire.

Les 7 péchés capitaux de la fiche technique : ce qu’il ne faut jamais écrire si vous voulez être pris au sérieux

J’ai une armoire pleine de dossiers « perles rares ». Des fiches techniques qui sont de véritables monuments d’amateurisme. Si vous voulez éviter que la vôtre finisse dans cette collection, et surtout, si vous voulez qu’on vous prenne au sérieux dès la première lecture, il y a des erreurs à ne JAMAIS commettre. Ce ne sont pas des détails, ce sont des signaux qui nous indiquent à qui on a affaire. Et croyez-moi, on se fait une opinion très vite.

Le premier contact est souvent un email. C’est la couverture de votre livre. S’il est mal rédigé, on s’attend déjà au pire. Comme le rappellent les professionnels :

Un E-mail mal écrit avec très peu d’informations donne l’impression de bosser avec des amateurs

– Albema France, Guide de la fiche technique professionnelle

Une fiche technique obsolète, des demandes déconnectées de la réalité du lieu, ou un jargon technique mal maîtrisé sont autant de faux pas. L’arrogance est le pire de tous. Exiger un modèle d’ampli vintage rarissime pour un concert dans un bar de 50 places, c’est le meilleur moyen de se faire mépriser. Il faut appliquer le principe de réalité : adaptez vos exigences à la taille de l’événement et au lieu. Être pro, c’est aussi savoir où l’on met les pieds.

Enfin, la mention « AUCUNE SUBSTITUTION » écrite en majuscules à côté d’un matériel standard (comme un micro SM57) est rédhibitoire. Cela montre de la rigidité et un manque de confiance. Proposer des équivalences, au contraire, prouve que vous connaissez le matériel et que vous êtes là pour trouver des solutions, pas pour créer des problèmes.

Votre checklist anti-amateurisme : les points à vérifier avant chaque envoi

- Date du document : la fiche technique a-t-elle moins de 3 ans ? Si non, mettez-la à jour pour éviter que le régisseur ne doute de sa validité.

- Adaptation au lieu : les demandes de backline sont-elles réalistes par rapport à la jauge et au standing de la salle ?

- Maîtrise du jargon : utilisez-vous des termes que vous comprenez ? En cas de doute, la question honnête « Que proposez-vous ? » est plus pro qu’une fausse certitude.

- Flexibilité : avez-vous banni les mentions « AUCUNE SUBSTITUTION » pour du matériel standard et proposé des équivalences ?

- Mise à jour du patch : le patch list est-il 100% à jour ? Changer les branchements en balance fait perdre un temps précieux et agace tout le monde.

Éviter ces erreurs, c’est faire 80% du chemin vers une relation de confiance avec l’équipe technique.

Le « rider » d’accueil : que peut-on vraiment demander dans sa loge ?

Ah, le rider d’accueil, aussi appelé « hospitality rider ». Le royaume de tous les fantasmes, des bols de M&M’s sans la couleur marron aux exigences les plus folles. Mettons les choses au clair : à moins de vous appeler Madonna, votre rider d’accueil doit être raisonnable, pratique et intelligent. Son but n’est pas de tester la patience de l’organisateur, mais d’assurer que vous soyez dans de bonnes conditions pour monter sur scène. Encore une fois, c’est le principe de réalité qui prime.

L’histoire de la musique regorge d’exemples qui montrent que le professionnalisme n’est pas synonyme d’excès.

Étude de cas : Les riders des légendes, entre simplicité et caprices

L’analyse des riders de stars est révélatrice. Le grand B.B King ne demandait que de l’eau, des fruits frais et des mets équilibrés. Les Beatles, au sommet de leur gloire, se contentaient de « quatre lits bébés, des miroirs, un refroidisseur de glace et des serviettes propres ». À l’opposé, certains exigent des loges redécorées ou des marques d’eau importées. Ces exemples montrent que le rider reflète autant la personnalité que le respect que l’on a pour ceux qui nous accueillent. Une demande simple et claire est souvent plus appréciée qu’une longue liste d’exigences.

Alors, que demander ? Concentrez-vous sur l’essentiel et le pratique. Des serviettes propres, de l’eau (en bouteilles ou via une fontaine pour le côté écolo), un miroir, et un accès à des sanitaires. Précisez vos régimes alimentaires (végétarien, allergies) de manière simple et concise. Une demande intelligente peut même créer un lien positif. Demander « une bière artisanale de votre région » est bien mieux perçu qu’exiger une marque internationale précise. Cela montre un intérêt pour le lieu et son contexte.

N’oubliez pas les aspects logistiques : une place de parking sécurisée pour le van, le code Wi-Fi affiché en évidence dans la loge, et un espace calme où vous pouvez vous isoler. Une loge qui ferme à clé est une demande tout à fait légitime. Pensez à ce qui vous est vraiment utile pour vous préparer sereinement, pas à ce qui ferait bien sur une photo Instagram.

La fiche technique intelligente : comment l’adapter pour qu’elle soit toujours pertinente

L’une des plus grosses erreurs est de considérer sa fiche technique comme un document gravé dans le marbre. Votre groupe évolue, votre matériel change, et surtout, les contextes de jeu varient. Vous ne jouerez pas avec les mêmes besoins techniques dans un petit bar acoustique et sur la grande scène d’un festival. Une fiche technique « intelligente » est une fiche modulaire et adaptable. C’est l’approche la plus professionnelle aujourd’hui.

L’idée est de construire votre rider autour d’un « noyau dur » non-négociable (votre line-up, vos instruments, le patch de base) et d’y ajouter des « blocs optionnels » que vous activez ou non selon l’événement. Un bloc « Lumière élaborée » pour les grandes scènes, un bloc « Vidéo » si vous avez des projections, un bloc « Catering complet » pour les dates importantes. Cette modularité montre que vous comprenez les contraintes des différents types d’événements et que vous êtes un partenaire flexible.

Cette approche flexible est d’autant plus cruciale dans le contexte économique actuel. L’industrie du spectacle vivant a été durement touchée. Une étude sur le marché de la musique en France a montré une baisse de 50% des revenus issus du live en 2020, et la reprise est fragile. Les organisateurs ont des budgets plus serrés et apprécient les groupes qui font preuve de souplesse.

Cette organisation en blocs permet de clarifier la communication. L’organisateur sait exactement ce qui est indispensable et ce qui est un « plus ».

Étude de cas : Le système de fiche technique modulaire

La plateforme Monplandescene.fr est un excellent exemple de cette approche moderne. Elle permet aux artistes de créer un noyau technique fixe et d’ajouter des blocs optionnels (lumière, vidéo, catering spécifique) en fonction du concert. Le document généré est clair et s’adapte à chaque situation. Cela transforme la fiche technique d’une simple liste de demandes en un véritable outil de communication évolutif, facilitant la coordination entre tous les intervenants et évitant les malentendus. C’est la fin des allers-retours d’emails pour savoir ce qui est « vraiment » nécessaire.

Mettre à jour sa fiche technique avant chaque demande de date, en l’adaptant au lieu visé, est la marque des groupes qui durent.

L’art de bien recevoir : la checklist pour un accueil d’artistes sans fausse note

Maintenant, passons de l’autre côté du miroir. En tant que régisseur, je peux vous dire ce qui fait la différence entre un accueil basique et un accueil professionnel qui met les artistes dans les meilleures conditions. Si vous arrivez dans un lieu qui a coché ces cases, vous savez que vous avez affaire à des pros. Utilisez cette liste comme une grille de lecture pour évaluer les lieux et pour savoir quoi demander lors de vos échanges en amont.

Un bon accueil commence bien avant votre arrivée. Il se prépare. Cela passe par une communication claire et l’anticipation de vos besoins. Un régisseur pro vous enverra un « contre-rider » pour confirmer ce que la salle peut fournir par rapport à vos demandes. C’est un document essentiel qui évite toute mauvaise surprise le jour J. Il n’y a rien de pire que de découvrir pendant les balances qu’un élément crucial manque.

D’ailleurs, la communication préalable est un point sur lequel tous les professionnels s’accordent. C’est le fondement d’une collaboration réussie.

Les techniciens d’accueil confirment qu’ils apprécient particulièrement les groupes autonomes qui fournissent des informations claires en amont. ‘On ne fournit jamais trop d’informations’, explique un régisseur. Le contact téléphonique quelques semaines avant reste indispensable pour obtenir des renseignements sur le lieu et son fonctionnement, mais aussi pour faire connaissance avec l’équipe d’accueil. Cette communication préalable évite les mauvaises surprises le jour J et permet au technicien de s’imprégner du spectacle et de ses contraintes techniques.

– Un régisseur, Audiofanzine

Sur place, les détails comptent. Un espace de stockage sécurisé pour votre matériel, proche de la scène et bien éclairé. Des multiprises en loge. Le code Wi-Fi affiché. Les bouteilles d’eau déjà positionnées sur scène. Ce sont des « besoins non-dits » qui montrent que l’équipe a de l’expérience. Pensez aussi à la vente de votre merchandising. Un bon organisateur vous prévoira un espace dédié (typiquement 2 tables, quelques chaises, un éclairage et une prise électrique) dans une zone de passage. N’hésitez pas à le demander gentiment si ce n’est pas précisé.

Enfin, la gestion des invitations est un point souvent source de tensions. Discutez-en lors de la signature du contrat. Combien d’invitations avez-vous ? Comment fonctionne le système de liste à l’entrée ? Clarifier cela en amont évite des situations embarrassantes pour vos invités et pour l’équipe d’accueil.

Le son sur scène n’est pas une fatalité : comment enfin bien s’entendre en concert

Le fameux « son des retours ». La source de toutes les frustrations, des regards noirs échangés sur scène et des « monte-moi ! » hurlés à l’ingénieur du son. Sachez-le : un mauvais son sur scène n’est pas une fatalité. C’est souvent le résultat d’un manque de communication et d’une mauvaise gestion collective du volume. Alors que 24% des Français ont assisté à un concert en 2023, il serait dommage que votre performance soit gâchée par le fait que vous ne vous entendiez pas jouer.

Première règle : apprenez le langage du soundcheck. Au lieu de crier « Plus fort ! », soyez précis. « Peux-tu me donner plus de définition dans la voix ? » ou « J’ai besoin d’un peu moins de guitare et plus de caisse claire dans mon retour ». Plus vous êtes précis, plus vite nous pourrons régler le problème. L’ingénieur du son n’est pas télépathe, il a besoin d’indications claires.

Deuxième règle, et c’est la plus importante : gérez votre volume collectif. Le réflexe naturel est de demander à monter son propre retour quand on ne s’entend pas. C’est le début de la guerre du volume. Souvent, la solution est inverse : demandez aux autres de baisser un peu. Si le guitariste joue avec un ampli de 100W poussé à fond sur une petite scène, personne ne s’entendra jamais. Apprendre à jouer moins fort ensemble est la clé. Cela donne plus de marge de manœuvre à l’ingé son (façade et retours) et permet à chaque musicien de trouver sa place dans le mix.

La disposition sur scène a aussi un impact énorme. Entraînez-vous en répétition dans la même configuration que sur scène. Si vous savez que le batteur frappe fort, le chanteur a intérêt à ne pas être collé à la cymbale crash. Anticipez ces problèmes en amont. Enfin, si le temps de balance est court (ce qui est fréquent en festival), préparez un « line check » rapide. Concentrez-vous sur l’essentiel : vérifier que chaque source arrive bien dans la console et faire un mix de retour de base. L’obsession du détail attendra les dates où vous avez deux heures de balance.

À retenir

- Votre fiche technique est un outil de communication, pas une liste d’exigences. Son but est de faire du technicien votre allié.

- Soyez précis mais flexible. Traduisez vos besoins artistiques en langage technique et proposez toujours des équivalences pour le matériel.

- Adaptez toujours votre fiche au contexte (taille de la salle, type d’événement). Une fiche modulaire est un signe de grand professionnalisme.

Les coulisses d’un événement réussi : maîtriser la logistique pour que tout se déroule sans accroc

Un concert réussi, c’est comme un iceberg. Le public ne voit que la partie émergée : votre performance. Mais en dessous, il y a toute une machine logistique qui, si elle déraille, peut tout faire couler. La ponctualité, la communication et la planification sont les piliers de cette machine. Ignorer la logistique, c’est prendre le risque de saboter votre propre concert. Et dans un contexte où 43% des festivals ont fini la saison 2023 en déficit, les organisateurs n’ont aucune patience pour les amateurs qui ne respectent pas un planning.

L’outil essentiel ici est le retroplanning. Il doit figurer dans votre fiche technique ou être communiqué très clairement par email. Partez de l’heure du show et remontez le temps : ouverture des portes, fin des balances, début des balances, heure d’arrivée sur le lieu (load-in). Un régisseur compte généralement 1 heure par groupe pour l’installation et la balance. Si vous êtes trois groupes à jouer, le premier doit arriver au moins 4 heures avant l’ouverture des portes.

Étude de cas : Le retroplanning partagé et l’importance du timing

Les régisseurs professionnels insistent sur l’importance du timing. Un retard au début de la journée crée un effet domino qui peut compromettre tout l’événement. Il est crucial de préciser dans votre fiche si vous acceptez un « line-check » (une mini-balance juste avant de jouer) et sous quelles conditions. Par exemple, une formulation professionnelle serait : « Line-check possible sur plateau partagé à condition de fournir une console Midas M32 ou équivalente pour charger notre mémoire de scène ». Cette approche structurée montre que vous anticipez les contraintes des festivals et des soirées multi-groupes, et que vous êtes un partenaire fiable.

Respecter ce planning est une marque de respect élémentaire pour les autres groupes et pour toute l’équipe technique qui travaille depuis le matin. Arriver en retard, prendre plus de temps que prévu pour les balances, c’est le meilleur moyen de vous mettre tout le monde à dos avant même d’avoir joué. La logistique n’est pas un détail ennuyeux, c’est le squelette de votre soirée. Un squelette solide permet à la musique de prendre toute sa place.

Maintenant, vous avez toutes les cartes en main. Vous savez comment on pense, nous, les techniciens. Vous savez ce qui nous fait gagner du temps et ce qui nous hérisse le poil. Alors arrêtez de subir, et prenez le contrôle. Mettez à jour ce vieux document qui traîne sur votre ordinateur et rédigez une fiche technique claire, professionnelle et respectueuse. Votre prochain concert en dépend.